| Россия, Санкт-Петербург |

Системы. Общее описание

1.3. Основные системные схемы и структуры.

Метанауки (философия и математика) располагают ограниченными средствами для системных исследований в области структур: категория "структура" в философии носит слишком общий характер [15], а теория структур в математике носит слишком абстрактный характер [21]. Однако в системном анализе развивается собственное направление по исследованию структур [26, 61, 148, 163, 233], куда мы внесем собственный вклад, развивая ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГИПОТЕЗУ 1.

Выделим два типа структур: внешнюю, определяемую выделением системы из внешней среды, и внутреннюю, определяемую внутренним строением каждого из объектов исследования (системы, носителя, базы, внешней среды).

* ВНЕШНЯЯ СТРУКТУРА.

Схему внешних отношений (рис. 9, табл. 1, (1.9) — (1.12)) можно упростить следующим образом:

- мы не предполагаем в общем случае какую-либо целостность носителя системы (кроме единой физической границы), базы системы и внешней среды, поэтому исключим из рассмотрения целостные отношения NN, BB, VV;

- будем считать, что носитель — это совокупность системы и ее базы с общей границей G и взаимными отношениями SB, BS, т.е.

(1.13),

(1.13), где "

" — знак эквивалентности, поэтому исключим из рассмотрения как носитель N, так и все его отношения NS, NN, NB, NV, SN, BN, VN, учтя при рассмотрении системы и базы их общую границу;

" — знак эквивалентности, поэтому исключим из рассмотрения как носитель N, так и все его отношения NS, NN, NB, NV, SN, BN, VN, учтя при рассмотрении системы и базы их общую границу; - разделим внешние отношения между каждой парой объектов на две части встречной направленности, т.е. (SB, BS) — между системой и базой, (SV, VS) — между системой и внешней средой, (BV, VB) — между базой и внешней средой (рис. 10).

С учетом принятых упрощений система и ее внешние отношения описываются следующим образом:

(1.14),

(1.14),

где r — часть реального пространства, занятого носителем, SS — системообразующие свойства носителя, F — функция системы, организованная на системообразующих свойствах, т.е.

F=F(VS, SV, BS, SB, SS) (1.15);

B <r, SB>G. (1.16),

<r, SB>G. (1.16),

где sB — свойства носителя, характеризующие базу системы;

V (1.17),

(1.17),

где " " — знак отрицания, SV — бесконечное множество свойств внешней среды.

" — знак отрицания, SV — бесконечное множество свойств внешней среды.

В (1.14) функция системы F является дополнительным условием, накладываемым на систему, а для базы (1.16) и внешней среды (1.17) такое условие отсутствует.

Естественно, что и система, и база, и внешняя среда могут охватывать другие системы или охватываться другими системами, тогда в их моделях (1.14), (1.16), (1.17) должны учитываться соответствующие функции этих систем.

Внешние отношения самой системы и ее базы описываются, с учетом принятых упрощений, набором

<SV, VS, SB, BS, SS, BV, VB>. (1.18).

Исключенные из рассмотрения BB и VV относятся (если мы не введем каких-либо дополнительных условий целостности базы и внешней среды) к внутренней структуре базы и внешней среды, соответственно.

Наличие границы G вносит особенности и различия в структуру внешних отношений:

SS — это целостное отношение системы с самой собой, как целостной, т.е. через функцию F;

SB и BS — это распределенные отношения системы с базой в пределах границ G, т.е. системообразующих свойств со свойствами базы в каждой материальной точке носителя;

SV и VS — это целостное отношение системы с внешней средой, т.е. через функцию F;

BV и VB — это распределенные отношения базы и внешней среды, т.е. свойств базы со свойствами внешней среды в каждой точке границы G.

Перечисленные особенности и различия выведены из предположения [57], что целостность — это максимальный уровень организации свойств (U=1), а распределенность — это минимальный уровень организации, или максимальная дезорганизация, свойств (U=0). Естественно, что между U=1 и U=0 могут заключаться другие, нами не учтенные, уровни организации свойств материальных объектов, т.е. уровень организации U мы определяем на отрезке [0,1] множества действительных чисел

U {0, ..., 1}13При необходимости мы будем пользоваться операторами алгебры множеств: {.} — множество, "

{0, ..., 1}13При необходимости мы будем пользоваться операторами алгебры множеств: {.} — множество, " " — принадлежность,"

" — принадлежность," " — включение, "

" — включение, " " — объединение, "

" — объединение, " " — пересечение, — аксиоматика которых в основном совпадает с аксиоматикой алгебры логики [96]. . (1.19).

" — пересечение, — аксиоматика которых в основном совпадает с аксиоматикой алгебры логики [96]. . (1.19).

"Структурная неисчерпаемость материального мира находит свое конкретное выражение в концепции структурных уровней, или уровней организации материи..."[24].

ГИПОТЕЗА 2: свойства материального объекта могут быть дезорганизованы и в различной степени организованы; максимальный уровень организации соответствует образованию системы.

ПРИМЕРЫ.

- Молекулы могут иметь различный уровень организации химических свойств в зависимости от уровня их сложности. Максимальный уровень организации среди молекул имеет клетка живой материи, характеризующаяся целостной функцией воспроизводства [4, 125, 138, 155].

- Подсистемы системы управления могут иметь различный уровень организации в зависимости от степени охвата и целенаправленности информационных свойств персонала и программно-технических средств. Максимальный уровень организации имеет система управления в целом, реализующая единую функцию управления.

* ВНУТРЕННИЕ СТРУКТУРЫ.

В общем случае каждый из исследуемых объектов (S, B, V) состоит более, чем из одной части, и поэтому обладает внутренней структурой.

ГИПОТЕЗА 3: внутренняя структура любого объекта определяется закономерностями его свойств и внешними отношениями.

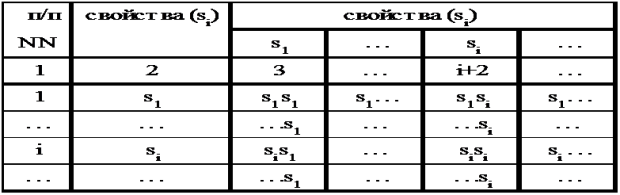

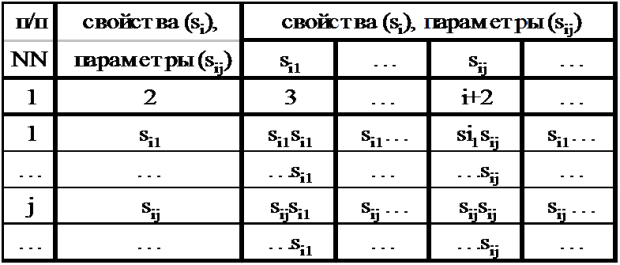

Будем считать, что материальный объект характеризуется совокупностью свойств <si> допустимых типов s1, s2, ... Каждое свойство характеризуется совокупностью параметров <sij> из допустимого набора s11, s12, ..., s21, s22, ... Каждый параметр характеризуется значениями <sijk> из допустимого набора s111, s112, ..., s211, s212, ... Тогда в (1.14), (1.16) и (1.17) для SS, SB и SV мы имеем:

SS,B,V=<si>, si <sij>, sij

<sij>, sij <sijk>. (1.19'),

<sijk>. (1.19'),

с соответствующими областями определения каждого свойства, параметра и его значения, соответственно.

ПРИМЕР.

Точка в механике [9]. Свойства — кинематические <s1>. Параметры — координаты в реальном пространстве x, y, z и время t, а также скорости dx/dt, dy/dt, dz/dt, т.е. S11=x, S12=y, S13=z, S14=t, S15=dx/dt, S16=dy/dt, S17=dz/dt. S14 определено на множестве положительных действительных чисел, а остальные параметры — на множестве действительных чисел. Внутренняя структура определяется структурой вектора положения  и структурой вектора скорости

и структурой вектора скорости

,

,

где  — единичные векторы 7-мерного векторного пространства.

— единичные векторы 7-мерного векторного пространства.

Внешние отношения отсутствуют.

Отношения свойств и их параметров можно схематично отобразить в форме таблиц 2, 3.

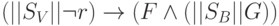

Обозначим совокупность отношений между свойствами в форме матрицы ||si|| , а между параметрами — в форме матрицы ||sij|| , считая ||sij|| структурой каждого si. Тогда внутреннюю структуру системы для (1.14) формально определим как структуру системообразующих свойств SS в пределах границ G, реализующих функцию F:

(1.20),

(1.20),

внутреннюю структуру базы — как структуру свойств базы sB в пределах границ G, обеспечивающих существование системы:

. (1.21),

. (1.21),

внутреннюю структуру внешней среды — как структуру свойств внешней среды sV вне границ G, допускающих существование системы и ее базы:

. (1.22),

. (1.22),

где " " — знак одновременного существования, "

" — знак одновременного существования, " " — знак следования.

" — знак следования.

Естественно, что функция системы, обеспечивающая целостность внешних отношений (1.15), должна соответствовать функции этой же системы, определяемой внутренней структурой (1.20), т.е.

(1.23).

(1.23).

Внешняя структура АСУ — это классическая схема управления (рис. 11). При этом, в теории и практике проектирования АСУ приняты следующие допущения (сравните с рис. 10):

- внешняя среда ограничена объектом управления, т.е.

;

;

- SV — канал управления, VS — канал обратной связи;

- база системы (B) и все связанные с ней отношения (SB, BS, VB, BV) исключены из схемы;

- SS, т.е. отношения системы самой с собой (в АСУ это может быть самодиагностика, самонастройка, адаптация и т. п.) исключены из схемы.

Другая схема (рис. 12) отношений АСУ с так называемыми "видами обеспечения" (назовем ее системной структурой АСУ), учитывает внешние связи SB и BS (рис. 10) и основные внутренние связи системы (SS и F из (1.14) и SB из (1.16)).

Более детальные характеристики внутренней структуры АСУ должны определяться в конкретном проекте АСУ, также как и требующие учета внешние отношения.